工藤紀子

小児科専門医・医学博士

前回は「腸内環境」について取り上げましたが、今回は腸と深い関わりのある脳にフォーカス。脳の調子が良いと腸の動きも良くなるといわれ、リラックスできる時間を設けることが大切です。まず食事の時間の中で、ストレスを減らす方法についてお話していきます。

ひとつ目は、楽しい食卓にすること。ごはんを食べながら子どもに対して、「まだ宿題をやってないの?早くやりなさい」、「なんでごはんを残すの?」という会話をしてしまいがちですが、嫌な話を聞くとみなさんも箸が進みませんよね。

生活していると日々いろんなことはありますが、食卓ではネガティブな話はしない。ポジティブな話や声かけを心がけることで、食事が楽しくリラックスできる時間になり、ストレスを減らすことができます。

食卓でストレスになることといえば、苦手な食べ物ではないでしょうか。「なんで食べないの?」、「またその食材を残して……」という会話にもつながりがちです。

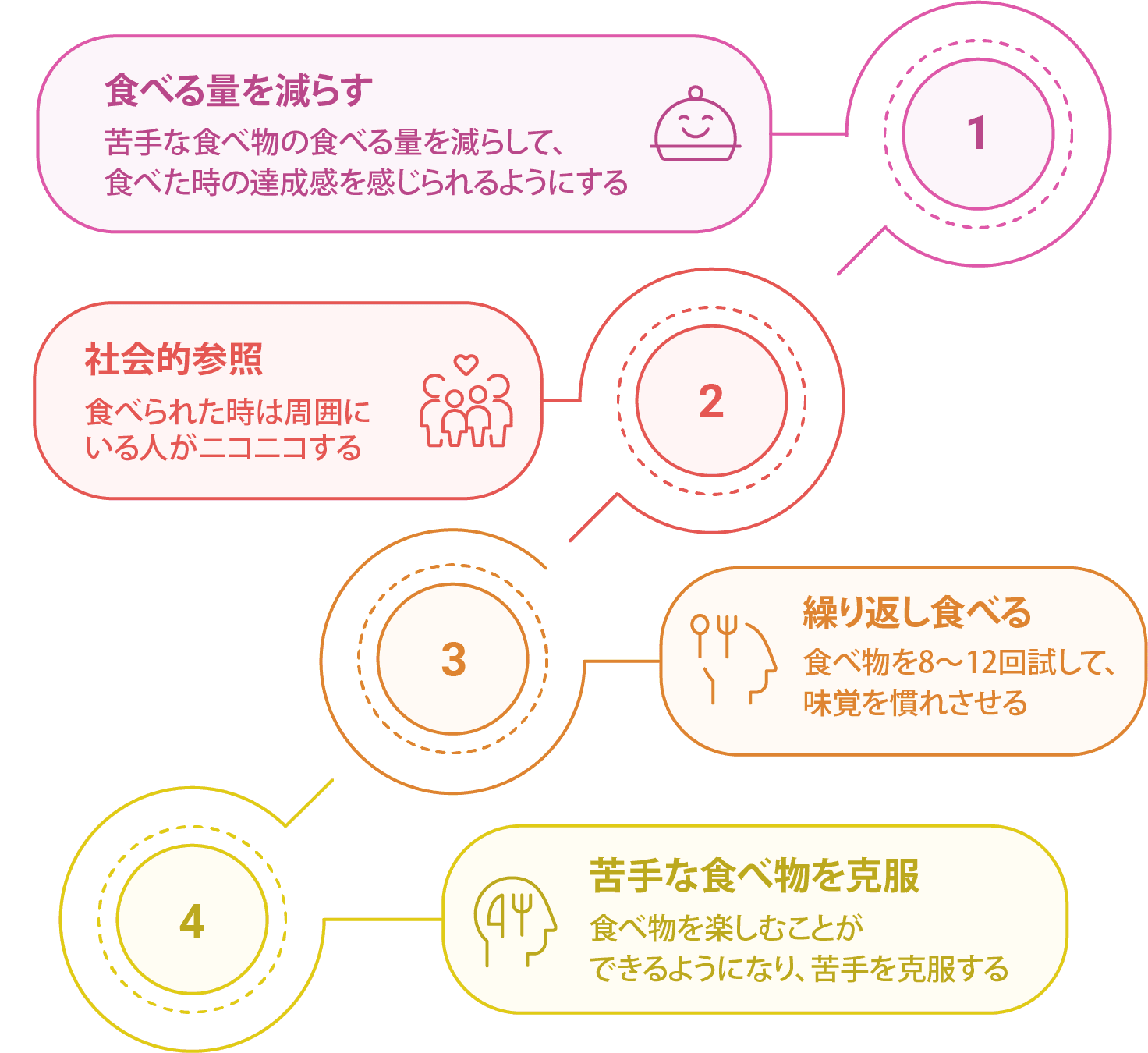

苦手な食べ物の克服方法として、まずはノルマを減らすこと。嫌いだとわかっているのに、毎回お皿にたくさん盛り付けて、「どうして食べないの?」と言ったところで食べません。お皿に載せる量を一口で食べ終わるくらい少なくする。これなら食べられるかも?と思わせて、食べた時に達成感を感じられるようにする作戦です。

食べるノルマの量を減らしたうえで、食べられた時は周囲にいる人がニコニコする。頑張った時に周りがニコニコしていると、食べて良かったなと思えるんです。これは心理学的に「社会的参照」と呼ばれるもので、人は周囲の反応によって自分の行動を判断していきます。大人でも話をしている時に周囲が笑顔で聞いてくれると安心できるように、周りのリアクションが重要です。

苦手な食べ物の克服方法

そして苦手な食べ物を克服するためには、何回も食べることもポイント。実は苦手な食材でも8~12回食べることで、食べられるようになるというデータがあります。

苦みのある飲み物や食べ物でも回数を重ねることでおいしく感じるようになってくる、ということは経験したことがある人も多いのではないでしょうか。大人でもビールやブラックコーヒーを最初からおいしい!と思える人は少なくて、飲み続けているうちに徐々においしさがわかってくる、それと同じ原理です。

子どもの場合、苦みやクセのある食べ物は苦手な傾向にありますが、繰り返し食べて、回数を重ねていくことで食べられるようになっていきます。

ストレスを軽減するためには、よく噛んで食べることも大切です。咀嚼すると唾液の分泌が促進されるだけでなく、腸内からセロトニンという物質が出ます。セロトニンは別名ハッピーホルモンと呼ばれていて、ストレス軽減につながります。

朝起きて、すぐに日光を浴びることでもセロトニンは増えますし、ウォーキングやランニングなどの軽い運動もおすすめ。セロトニンの材料になるトリプトファンを摂ることでも増やせます。納豆や豆腐などの大豆製品、チーズやヨーグルトなどの乳製品、バナナや鶏肉に含まれているので、日々の食事に取り入れましょう。

楽しい食卓にする、苦手な食べ物を克服する、よく噛んで食べる。この3つが食事におけるストレスを軽減する方法でした。ここからは食から離れ、ストレスとうまく付き合うための考え方を紹介したいと思います。

ストレスを感じているとイライラして怒りっぽくなると思うのですが、ストレス対策と怒りの対処法はとてもよく似ています。

怒りは誰もが持っている感情です。自分を守るための感情で、物理的・心理的に危険を感じた時に生じるものなので、嫌なことが起きていることを体が教えてくれるサインと言えます。悲しい、不安といった一次感情が根底にあると、怒りという二次感情が表れる。悪い感情ではありませんが、問題なのは怒りというものはあっという間に大きくなってしまうこと。感情に任せてひどいことを言ったり、思いもよらない行動をして状況を悪化させる場合も多いので怒りとうまく付き合っていくことが大切です。

怒りの消化法

怒りの消化法は大きくわけると3つあります。1つ目は「怒りの根源から離れる」。イライラしたり、嫌なことがあったら、ストレスの根源から離れてみる。自分の部屋に行く、水を飲む、好きな音楽を聞くなど、ひと休みしてみると別の考え方ができるようになり、自分を守ることにつながります。

2つ目は「水をかける考え方をする」。イライラした時は、「まあいいか」、「なんとかなる」、「私は大丈夫だ」と考える癖付けをする。声に出して言ってみるのも効果的です。

3つ目は「安全に吐き出す」。これには2つの方法があり、ひとつは体を動かして怒りのエネルギーを燃やしてしまう。音楽をかけて踊ったり、ペットと散歩したり、ラジオ体操をしたり。カラオケに行って発散するのもいい方法です。もうひとつは「ゆったり静める」。深呼吸をしたり、ぬいぐるみを抱きしめたり、自分を抱きしめて肩をトントンとしていると、落ち着くことができます。

怒りやストレスは小さな火種のうちに向き合って、対処していくことが大切。みなさんもぜひ試して、自分に合った方法を見つけていきましょう。

次回は夏に向けて、早めに知っておきたい熱中症の話を紹介します。

工藤紀子

小児科専門医・医学博士

プロフィール

順天堂大学医学部卒業、同大学大学院小児科思春期科博士課程修了。栄養と子どもの発達に関連する研究で博士号を取得。日本小児科学会認定小児科専門医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/保育園、幼稚園、小中学校の嘱託医を務める/現在2児の母。クリニックにて、年間のべ1万人の子どもを診察しながら子育て中の家族に向けて育児のアドバイスを行っている。