発酵を訪ねる

京都の宿「梅小路ポテル京都(Umekoji Potel KYOTO)」

で醗酵三昧・ホテル編

2024/05/23

発酵を訪ねる

2024/05/23

「ホテル」ではなく「ポテル」?と、ユニークな名前が目をひく「梅小路ポテル(umekoji potel kyoto)」は、2020年に京都駅から1駅、徒歩でも20分という好立地に誕生。親子連れで賑わう京都水族館のおとなり、広々とした梅小路公園沿いに建ち、神社仏閣が立ち並ぶ中心地とはまた別の人々の暮らしに溶け込む京都滞在が楽しめる宿です。さらに、ユニークなのは名前だけではありません。麹づくりが行われている醗酵所や昔ながらの姿を再現した銭湯を併設するなど、宿泊者だけではなく人々が集える場所としての役割も。醗酵をふんだんにとりいれたこだわりの食事を中心にしたポテルの紹介と、併設する「梅小路醗酵所」についてホテル編と醗酵所編の2回に分けてお届けします。

旅先の楽しみといえば、食事は外せません。小鉢がずらりと並ぶ先付けから始まるディナーは、ポテルの顔とも言えるメニューですが、実はオープン当初は異なるスタイルだったのだそう。

「現在の会席スタイルは、実はお客さまの声がきっかけで生まれたものです。宿泊いただくお客さまのなかには小さなお子さまのいるご家族も多いのですが、フルコースのディナーだとそれぞれのペースでの食事が難しく、敷居が高いというお声がありました。そこで、みなさまのペースで楽しんでいただきたいと生まれたのが、京都を“まるごと”食べつくすをコンセプトに、先付け、焼き物、箸休め、ぶぶ漬け、甘味でコンパクトにまとめた新しい会席のスタイルでした」

とブランドマネージャーの新宮佳奈さん。

目でも楽しい12品を手がける料理長の関晴信さんによると、京都の「おばんざい」に着想を得ながら、「京都の食文化をポテルらしく表現」しているのだそう。

「写真上段左から、京漬物を刻んでのせたさくら風京ごま豆腐、京水菜と丹波しめじと京揚げのおひたし、田楽味噌を添えた生麩、液体塩こうじを使った鯵のたたきは塩麹パウダーで香りづけして仕上げました。2段目左から、豆腐とマスカルポーネのフルーツ白和え、生湯葉とあさりの冷やしあんかけ、塩麹パウダーを生地に入れたたけのこの天ぷら、旬野菜のすり流し。そして3段目の左から、家庭料理のひとつですが万願寺とうがらしとちりめん山椒のソテー、京鴨と九条ネギのつくね、クレソンとみょうがの西京味噌和え、最後は、新玉ねぎと鰆の生ハムです」

料理長の関晴信さんは、トルコ料理を筆頭に、

イタリアンや和食などさまざまな料理の現場を経てきた異色の経歴の持ち主。

京の食材をふんだんに使った先付はもちろん、焼き物やデザートまで、旬の食材を採用するために季節ごとにメニューが変わるのも、レストランを訪れる楽しみに。

塩麹に漬けた国産牛のサーロイン赤ワイン煮と焼き野菜。ナチュールワインの品揃えも豊富なほか、

ポテルに併設している「梅小路醗酵所」で購入したアルコールの持ち込みもOK。

京都といえば「ぶぶ漬け」ですが、さくらえびとしらすをたっぷり乗せた上からかける出汁は、

世界中の食を研究してきた関さんのアイデアで生ハムの出汁をかけていただくという新スタイル。

デザートのヨーグルトチーズケーキ。パルメザンチーズを上からかけて、濃厚さをプラス。

「朝食のこだわりは薄味にしているところ」と関さん。旅先で豪華な食事が続くなかでも体に優しい嬉しい配慮です。7時のオープンと同時にたくさんの宿泊客の方が訪れます。

梅小路公園に面した明るいレストランで、朝日を浴びながらいただきます。

こだわりの米は、京丹後の梅田農場から取り寄せているミルキークイーン。炊き立てのごはんのおともには、京漬物。卵に合わせるのは樽仕込みの手造り醤油。

西京味噌の粕汁は、季節の野菜がたっぷり。体も心もぽかぽかに。

カウンターで焼かれる炭火おにぎりのお茶漬け。おこげが香ばしい!

食後には京都らしい和菓子のデザートや、体も目覚める「季節のこうじ水」(ざくろ)を。

「京都を“まるごと”食べつくす」をコンセプトにした会席のこだわりは、食材から調味料、食器にいたるまでの地産地消。そして、そこに欠かせないのは「醗酵」であり、漬物で有名な京都は、古くから醗酵食が根付いた文化。世界の食を学んできた関さんも注目してきたそうですが、京都では醗酵食はとても日常的なもので、特別に意識して取り入れようとしなくても自然とメニューに加わるのだといいます。

「ただ、例えば漬物をそのまま提供するのではなく、細かく刻んで味のアクセントとして加えるなど、表現方法はポテルらしさを意識しています。さまざまな国の料理を学んできた経験から、ハーブやスパイスのように漬物を使ってみることも。醗酵食は隠し味として少し加えただけでも、深みが生まれるんですよ」

小さな一皿を通して、ここでしか味わえない新しい京都の食文化を表現する関さん。

また、食事を提供する食器も関さんがこだわり選んだもの。

「地産地消を考えたときに、食材だけではなくて食事を提供する器からできたらと考えました。探していて見つけたのが、嵯峨野で作陶する守崎正洋さんの作品。一般的に京焼きや清水焼きなど、ブランド化されて有名な焼き物はありますが、そのエリア以外でも京都内には陶芸の文化は残っているんです。そういう、あまり知られてはいないけれど、素晴らしいものをたくさんの方にも知ってもらって、文化を継承していくお手伝いができたらという気持ちもあります」

ディナーで提供される器はすべて守崎正洋氏の作品。釉薬を使いこなして生まれた一皿は、

それぞれにさまざまな表情があり、食事とともに器にも注目したい。

器とともにこだわった箸。職人によって一つひとつ「北山杉」で作られたもの。持ち帰りできるよう箸箱もついてくる。

そもそもなぜ、「ポテル」なのでしょうか?

「ポテルは、港を意味するPortとHotelを組み合わせた造語です。食事でも地元の材料を積極的に取り入れていますが、地域に根ざしながらも、国内外の方々の交流の玄関口となることを目指しています。“ホ”テルに丸を付けた“ポ”は、様々なことが繋がっていくご円(縁)を意識したネーミングなんですよ」と、新宮さん。

交流の場を目指すポテルは、その成り立ちにもたくさんの人々が携わっているのだといいます。

「ポテルを運営するJR西日本ホロニックも、西日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発、株式会社ホロニックのジョイントベンチャーですし、それに滞在を楽しんでいただくための工夫も、地元の企業を中心としたたくさんのパートナーのみなさんとともにつくりました。なかでも特長的なのは、各階に設けた『あわいの間』です」

2階と3階には京都の本屋「誠光社」の店主、堀部篤史さんがセレクトした本が並ぶブックコーナーのBook。

新しい本との出会いが待ち受けています。

3階のGameには子どもから大人まで楽しめる、世界中のボードゲームが楽しめるゲームコーナー。

手掛けたのは京都のボードゲーム制作会社「TANSAN」。会話の弾む机のデザインも特徴的。

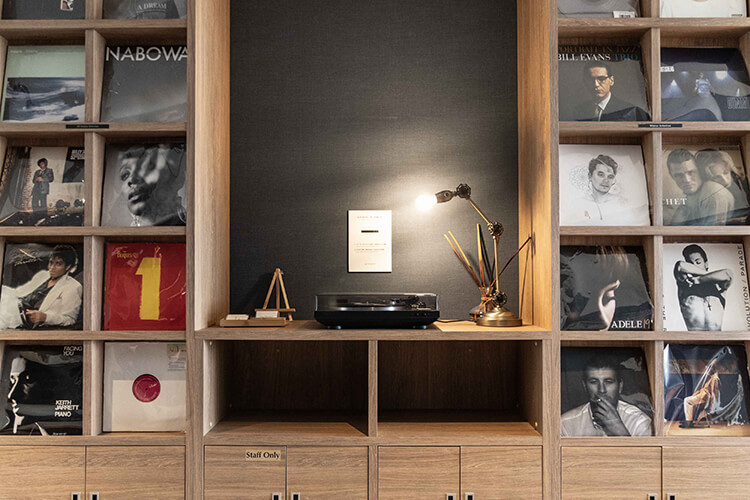

4階のMusicは飾られているレコードを自由に視聴できる、ミュージックスペース。

ずらりと並ぶレコードは京都発の音楽レーベル「bud music.inc」によるセレクト。

音楽を最高な音にして届けるスピーカーやあえて防音室にはせずに、

階下のドリンクスペースには吹き抜けでつながり、

近くの廊下をあるくひととも音楽が共有できるような設計にもこだわりが。

2階にDrink space。3階のCoffee spaceは四条烏丸で自家焙煎のコーヒー豆を扱い

「COFFEE BASE」の牧野広志さんが監修する、ハンドドリップコーナーが。

豆を選び、挽いて、自ら入れる楽しさを体験できる。

2階のコーナーではアルコールの提供も。(ご提供時間はHPにて確認ください)

3階から2階のドリンクスペースを覗く。ついつい長居したくなるような、吹き抜けが気持ちよい空間。

ほかにも、スタッフやお客さまの口コミでつくられた、まだ見ぬ京都の街を知れる「ポmap」があるコーナーや、子どもたちに人気のボールプールや卓球台があるコーナー、京都を一望できるルーフトップテラスなども。

「ポテルの滞在を通して、新しい京都に出会うきっかけになればと。また、ゆっくりのんびりと滞在そのものを楽しんでいただけたらという思いもあります。それに、当初はスタッフとの交流の場にもなればいいなとも考えていました。時間があればボードゲームを一緒に楽しんだり。実際はなかなか難しいのですが、私は一度、お客さまにお声がけいただき卓球のお相手をさせていただいたことがありますよ!」

ポテルの特長は「あわいの間」だけではありません。144室もある客室には、京都の伝統産業品をあしらったaeru roomや、梅小路公園を一望できるテラス付きのガーデンルームなど、さまざまなスタイルの部屋があり、訪れる度に新しい発見も。

宿泊者以外でも楽しめるのが「梅小路銭湯ぽて湯」です。

「昔ながらの銭湯を再現したので、シャワーは固定式、お湯も調整しないとちょうどよい温度になりません。でもその不便さごと楽しんでもらえたらと期待しています。壁画は全国でも数名しかいない銭湯絵師の中島さんが手掛けたもの。京都をイメージして、フリーハンドで仕上げていただきました。実際の風景ではないというのが銭湯絵の流儀なんだそうですよ」

ありそうでない風景を眺めながら、古き良き銭湯文化を体験。

「風景のなかに牛が描かれているのをぜひ探してみてください!」

そして、お風呂上がりに立ち寄りたいのが「ぽて湯」の目の前にある「梅小路醗酵所」。

湯上りに一杯楽しめる立ち飲みコーナーは、夕方以降に開店。

平日は21時まで、土日祝は22時までなので長風呂に注意!

この「梅小路醗酵所」には、唯一無二ともいえる特長のひとつ、ホテル併設の醗酵所があります。

「もちろん京都に古くからある漬物や鯖なれ寿司などの醗酵食の文化を紹介したいという思いもありますが、ここを醗酵文化の発信地にしたいというよりも、京都において切っても切り離せない食文化のひとつだからというのがいちばんの理由ですね。特に意識することなくごく自然な流れでした」

ポテルが醗酵所を併設した理由も、料理長の関さんが作る一皿も、醗酵食文化が当たり前のように根付いているからこそ、気負うことなく自然に取り入れられたものでした。ポテルを訪れるお客さまは若いファミリー層も多いと新宮さんがいうように、訪れる人も「美味しい」「楽しい」「面白い」という経験を通して、自然な形で醗酵食文化が次世代へと受け継がれていくのかもしれません。

後編(醗酵所編)では「梅小路醗酵所」の、麹づくり体験や調味料体験などのワークショップなども行い、立ち飲みだけじゃない盛りだくさんな魅力をお届けします。