発酵を訪ねる

ブラジルにある「日本」を訪ねて。

遠く離れた南米大陸で継承される日本の食文化

2025/07/24

発酵を訪ねる

2025/07/24

日本から遠く離れた南米大陸で最大の国ブラジルには、たくさんの日系人が暮らしています。

日本から遠く離れた南米大陸で最大の国ブラジルには、たくさんの日系人が暮らしています。

東京大学 医学部 健康総合科学科を卒業後、コペンハーゲン大学院で食品科学修士課程を修了し、現在はResearch Assistantとしてデンマークで旨味の研究をしている大野南香(おおのみなか)さんが、2024年12月にブラジルを訪問し、サンパウロ州にある日本人コミュニティを視察。都市部(リベルダージ ― 日本人街)および農村部(弓場農場 ―自給自足の共同体)において、日本の伝統的な食文化はどのように維持され、異国の地で適応されてきたのでしょうか? 現地からのリポートをお届けします。

明治時代(1868〜1912年)、日本では急速な人口増加や土地不足、特に農村地域における貧困が深刻化し、これらの問題に対処するため、日本政府は海外移住を奨励しました。一方で、19世紀後半のブラジルではコーヒー産業が急成長し、大量の農業労働者が必要とされていました。こうした背景のもと、日本とブラジルは日本人労働者の受け入れを目的とした移民協定を締結したのです。

日本からブラジルへの移民は、1908年に最初の移民船「笠戸丸」がサントス港に到着し、781人の日本人移民を運んだことに始まりました。第二次世界大戦が終わるころまでに、約24万人の日本人がブラジルへ移住し、これは中南米における日本人移民全体の約80%を占めていました。

当初、多くの日本人移民は「出稼ぎ」として一時的にブラジルに渡り、コーヒー農園の契約労働者として雇用されました。その95%以上が農業移民であり、日本の野菜やなじみのある作物を栽培し、麹をつくって伝統的な日本食を再現しようとする人々もいました。

そのころの食事は非常に質素で、白米、フェイジョン(ブラジルで最も一般的な豆)、干し肉、塩漬けのイワシなどが中心でした。味噌や醤油が手に入らなかったため、移民たちは大豆を栽培し、日本から持ち込んだ麹菌を使って麹をつくり始めました。やがて自家製の味噌をつくるようになり、その過程でたまり醤油が生まれ、ご飯、みそ汁、漬物を中心とした食生活を維持することが可能になったのです。

日本の食材は入手困難で高価だったため、移民たちは現地の食材を使って創意工夫を凝らしました。

●醤油の代用品

伝統的なたまり醤油は、味噌樽から出てくる液体にカラメルシュガーを混ぜてつくられた。フェイジョン豆を使った醤油代用品をつくる人も。

●野菜の代用品

青パパイヤは生のまま、シュシュ(ハヤトウリ)は干して漬物に利用された。

●豆の代用品

フェイジョン豆は、あずきの代用として甘いあんこに。味噌や醤油づくりにも用いられた。

●でんぷんの代用品

キャッサバは団子にしたり、天日干しして揚げた「沖縄せんべい」として食べられた。トウモロコシ粉(フバ)は小麦粉と混ぜて団子にしたり、ぬか漬けの「ぬか」として使われた。

●漬物果実の代用品

青い桃はビーツやローゼルで色づけして、梅干しに似せていた。また、塩漬けされたローゼルは「ブラジル梅」「花梅」と呼ばれ、梅干しの代用品となった。

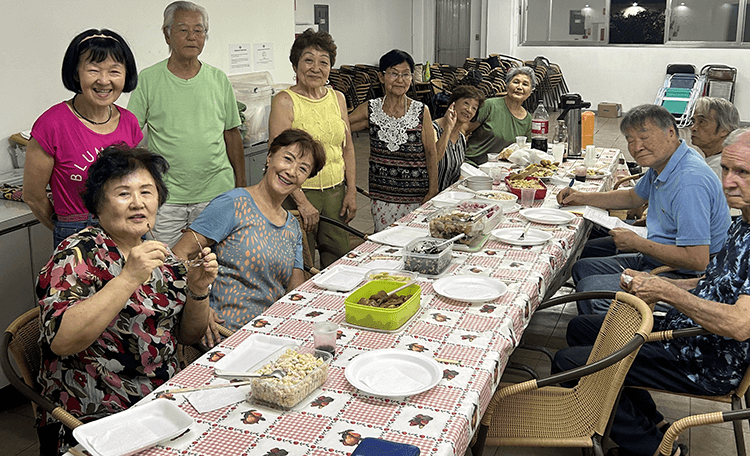

煮物、おひたし、おにぎりなど手料理を持ち寄る日系人の集い。

リベルダージは、サンパウロ市の中心部に隣接する日本人街で、世界でも有数の規模を誇る日本人コミュニティです。この地域には、ホテル、日本食レストラン、日本語書籍を扱う書店、日本風の土産物店などが立ち並び、日系ブラジル人によって運営されています。近年では、中国系、韓国系、その他アジア系住民によって経営される店舗も増えていますが、リベルダージにある日本食スーパーマーケットでは、柚子、ごぼう、こんにゃく、豆腐、納豆など、日本の食材として思い浮かぶものはほとんどすべて手に入れることができます。

リベルダージのファーマーズマーケットでは、豆腐、納豆など手づくりの品が揃う。

リベルダージには主に2つの背景を持つ日本人がいます。20代で仕事のために日本からブラジルへ移住し、すでに20年以上暮らしている人々。それから、ブラジルで日本人家庭に生まれ育った日系人(Nikkei)です。

私(大野南香)は、20年以上前にブラジルへ移住した40代後半の日本人夫婦の家に滞在しました。彼らは日系新聞社に勤務し、日本人街に住み、日本人の友人たちと交流し、日本食を調理して食べています。20年以上ブラジルで暮らしていながら、ポルトガル語はほとんど話しません。まさに、地球の反対側にある「小さな日本」で生活しているようでした。

1歳から96歳までの弓場農場の住民。

アリアンサ移住地(Colônia Aliança)は、1924年にサンパウロ州北部のミランドポリス市に建設された大規模な永住型農業移住地で、サンパウロ市からは約600km離れています。この移住地は、第一アリアンサ(信濃村)、第二アリアンサ(鳥取村)、第三アリアンサ(富山村)の三つの村から構成されています。

そのうちの第一アリアンサにあるのが、1935年、弓場勇(ゆばいさむ)を中心とする若者たちによって設立された、特異な日本人共同体「Comunidade Yuba (弓場農場、以下「弓場」と略す)」です。この農場には老若男女60~80人が生活し、自給自足、日本の伝統に根ざした暮らし、農業・芸術・共同生活に重点を置いたライフスタイルです。日常生活の言語は基本的に日本語ですが、皆ポルトガル語も話します。

お湯を沸かしたり、石鹸をつくったりするための火。毎朝、竹や木で火を起こす。

弓場での食事は、毎日決まった時間に提供される規則正しい食習慣に基づき、朝食は午前6時、昼食は12時、夕食は午後6時に始まります。新鮮な食材が無駄なく使われ、台所を担当する女性たちによって丁寧に調理されています。毎朝、夜明けとともに野菜が収穫され、その日のうちに調理され、土地と食事との深いつながりが弓場の食卓では保たれているのです。

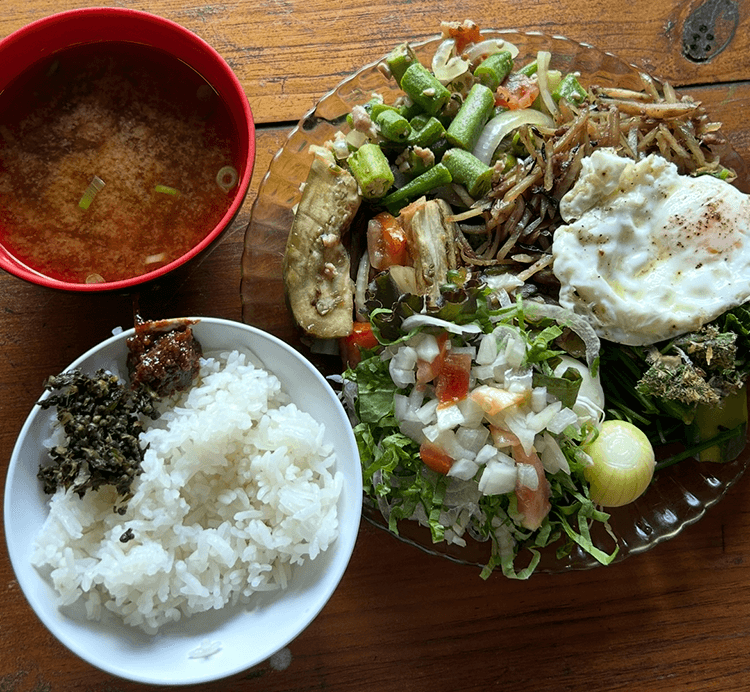

昼食は、ご飯、みそ汁、サラダ、漬物、目玉焼き、根菜を煮込んだもの。

弓場の食卓は、新鮮な自家栽培の野菜を中心に構成されており、必ずご飯とみそ汁が添えられ、ぬか漬け、浅漬け、梅干しなどさまざまな漬物も並びます。主菜は日によって異なり、野菜炒め(少量の鶏肉入り)や、だしを使った煮物などが一般的。彼らの日常の食生活は、野菜や豆類が多く、鶏肉や豚肉などの動物性たんぱく質はごく少量という、昔ながらの植物中心の食事形態です。ハレとケの、ケの日の食事。

ハレの日としては、魚が釣れたときや、近所から肉をもらったときには、刺身、魚のフライ、唐揚げ、とんかつなどが食卓に上がります。また、クリスマスやお正月といった特別な機会には、シュハスコ(ブラジル風バーベキュー)のような肉を中心としたごちそうも提供されます。

弓場で使われている多くの調味料や保存食は、世代を超えて受け継がれてきたレシピに基づき、すべて一から手づくりされています。調理担当の女性たちは、料理本の記録や口授で料理を学んできました。味噌、醤油、麹、だし粉、梅干し、ぬか漬け、納豆など、日本のスーパーでは簡単に手に入る基本的な調味料や保存食が、弓場では手間ひまかけて丁寧につくられているのです。

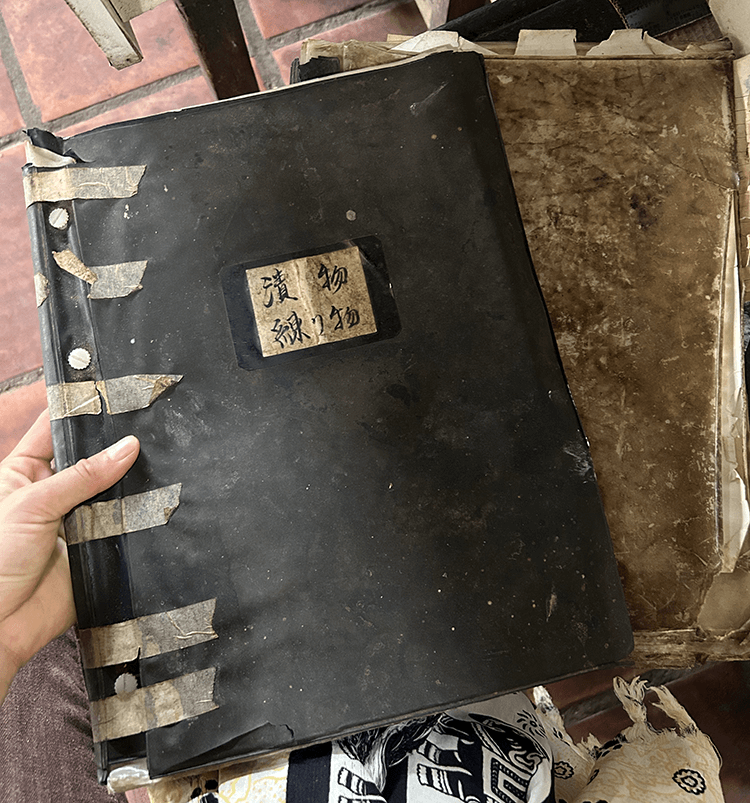

弓場で70年以上受け継がれてきたレシピ本。女性はこの本を通して料理を学ぶ。

レシピは、弓場に移り住んだ当時の味を再現している。

「母親たちがブラジルに来て、この共同体が始まったとき、何でも自分たちでつくるのは当たり前のことでした。それが食文化を守る唯一の方法だったんです」(弓場のベテラン料理人・ミサさん)

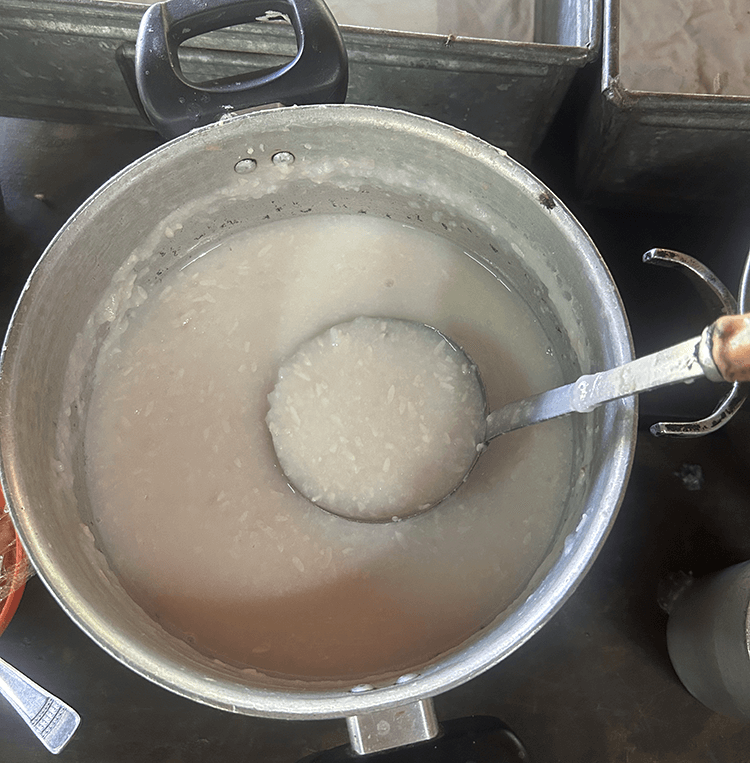

味噌と醤油は日本料理に欠かせない存在であり、弓場の開拓期当初からつくられてきました。ご飯とみそ汁を中心とする日本食において、米と大豆は主食であると同時に調味料の原料でもあるため、弓場では米と大豆の両方を栽培しています。

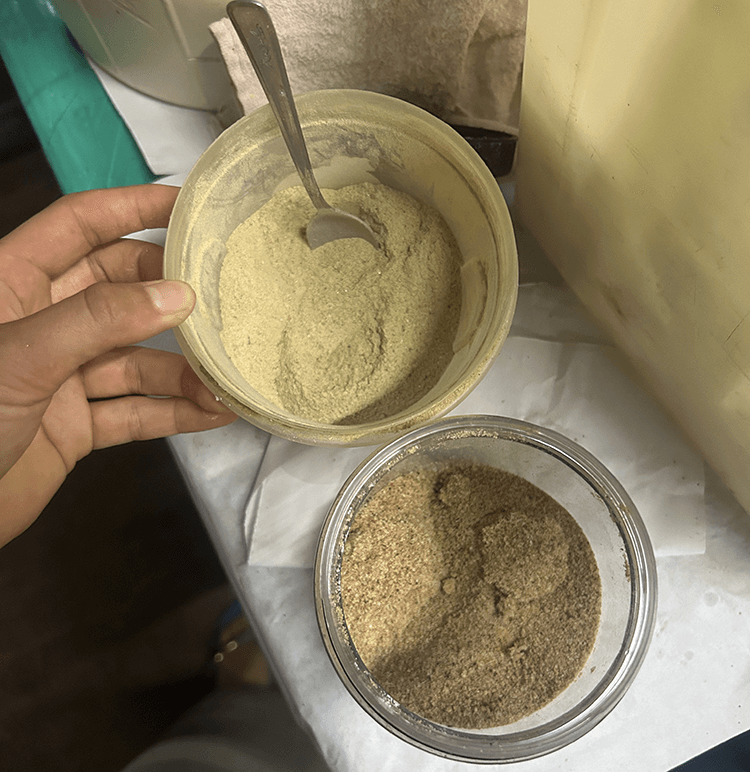

種麹:味噌、醤油、みりん、塩麹などに使う米麹。

発酵に必要な麹菌は、「種麹(たねこうじ)」をつくることから始まります。欧米では温湿度を管理した専用の環境で麹を育てることが多いですが、弓場にはそのような設備がないため、ブラジル特有の高温多湿の気候に沿って育てます。気候へ適応させるために、弓場では二段階方式で麹をつくっています。

1.まず、麹胞子を使って「種麹(たねこうじ)」をつくる

2.次に、その種麹を使って「米麹(こめこうじ)」を仕込む

二段階にすることによって、徐々に現地の気候に菌が慣れていくのです。このような慎重なやり方により、発酵プロセスが一定に保たれ、ブラジル独自の環境に適応しながら、自家製調味料という伝統を維持してきました。

弓場では、日本と同じように、米麹、煮大豆、塩を使って味噌がつくられています。しかし、気候や米の種類(ブラジル産か日本産か)に応じて、微妙な調整が必要とされます。

味噌は、米麹、大豆、塩からつくられる。みそ汁、炒め物、煮物などに毎日使う。

「大豆と米麹の比率、水分量、発酵期間……すべてが気候と材料によって少しずつ変わるんです。麹を仕込む部屋にこもって、5時間ぐらいつきっきりで世話をします。麹はとても繊細なので、常に手をかけてあげないといけません。うまくいかないと雑菌が繁殖して、大豆が味噌じゃなく納豆になってしまうんです。何度も失敗しましたが、少しずつ感覚でわかるようになってきました。説明しづらいですが『感じる』ものなんです」(味噌と醤油づくりの名人・ヒョウさん)

丁寧に仕込んだ米麹と煮大豆、塩を混ぜ合わせた後、味噌は木樽で最低6カ月以上かけて発酵させます。この木樽は、もともとはブラジルでワイン醸造用につくられたもので、代々受け継がれてきたもの。ヒョウさんの母から譲り受けた100年以上前のものもあるとのこと。

味噌は木樽で6カ月以上発酵させる。

「私たちにとって、味噌は単なる旨み調味料じゃないんです。そこには私たちの人生の歴史が詰まっている。私たちは麹菌と一緒に生きているんです。もはや“調味料”という枠を超えた存在です」(味噌と醤油づくりの名人・ヒョウさん)

発酵中の味噌の表面は、弓場でつくられる豆腐の副産物である塩煮したおからをかぶせて保護します。完成後は、ヒョウさんの味覚にかなったものだけが選ばれ、「YUBA」の印をつけてブラジル各地のスーパーで販売されるほか、弓場の共同炊事でも日常的に使われています。

スーパーで、味噌製品を「YUBA」ブランドで販売している。

醤油には手づくり米麹と大豆、トウモロコシを使用。

3カ月ほど漬け込む。炒め物、煮物、おひたしなど、毎日ほとんどの料理に使う。

弓場の醤油は、2つの方法でつくられています。味噌づくりの副産物としてできる「たまり醤油」と、大豆、トウモロコシ、塩を発酵させた「醤油」です。日本で伝統的に使われる小麦はブラジルでは一般的ではないため、代わりにトウモロコシが使われています。

「醤油」づくりは、煮大豆と炒りトウモロコシを混ぜて麹にし、塩と水を合わせて毎日かき混ぜます。発酵には、少なくとも6カ月かかります。

この醤油は、弓場の日常的な料理に欠かせない調味料として使われます。一方で、「たまり醤油」はより濃厚で深い味わいがあり、たとえば住民が釣ってきた新鮮な魚を刺身で楽しむ際など、特別な料理に使われています。

麹が余ったときには塩麹や甘酒もつくられます。甘酒は、高齢者から子どもまで人気。温かくしても冷やしても楽しめる飲み物として、世代を問わず親しまれています。

甘酒:米麹と水でつくり、常温で1日置く。

塩麹:米麹、塩、水でつくり、常温で数日置く。

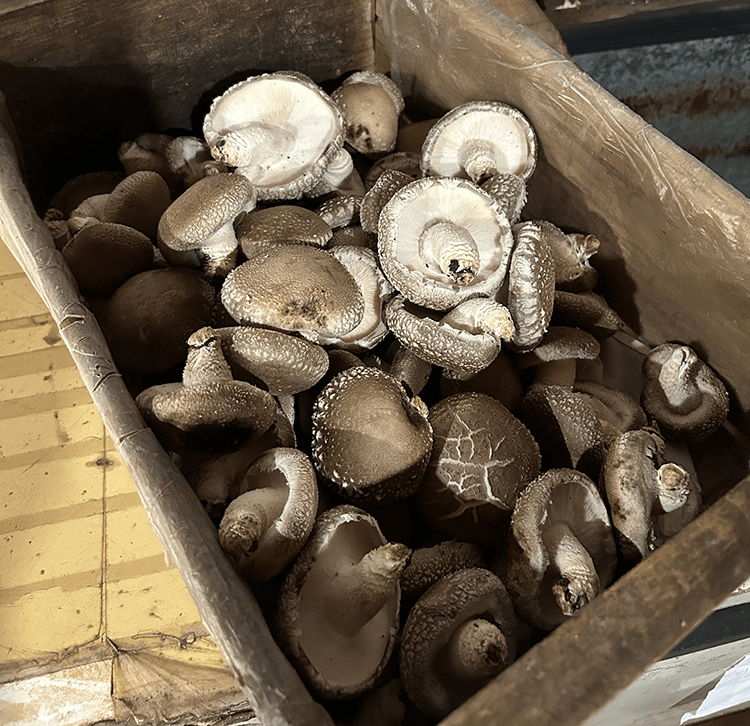

弓場において、だしはみそ汁、煮物、お吸い物など、日々の料理に欠かせないもの。主に粉末だしの形状で、干し椎茸だしと煮干しだしの2種類が使われています。

椎茸のだし粉(上)と、日本から取り寄せた煮干しのだし粉(下)。

みそ汁やお吸い物、さまざまな料理に使われる干し椎茸。

煮干しは日本から持ってきたもので、粉末にして使います。一方、椎茸は弓場で自家栽培されています。この椎茸栽培を指導しているのが、職人の辻さんです。

椎茸の栽培方法には、大きく分けて原木栽培と菌床栽培の2つがあります。菌床栽培(人工栽培とも呼ばれる)は、木のオガクズと栄養素を混ぜたブロックを使用し、比較的短期間で収穫できます。一方、原木栽培(自然栽培)は、椎茸が本来生育する自然に近い環境で育てる伝統的な方法で、クヌギやナラなど広葉樹の原木に種菌を植え付け、ゆっくりとした自然な成長を促します。

マンゴーの木から生える椎茸。料理に使ったり、乾燥させてだし粉にしたり。

弓場では、なんと原木栽培にマンゴーの木を使って椎茸を育てているのです。この革新的な技術を確立したのが、椎茸栽培職人の辻さんです。辻さんは、地域に多く存在するマンゴーの木を活用できないかと考え、試行錯誤の末に、マンゴーの木を使った椎茸の原木栽培に成功しました。1987年、わずか20本の原木からスタートし、10年以上かけて栽培方法を改良し、すべてのデータを記録しながら技術を磨いてきました。弓場にある椎茸ハウスは、すべて彼自身の手で建てられたものです。

辻さんの人生もまた、その栽培技術に劣らずユニークで、もともとは日本で放射線技師として働いていましたが、探求心に駆られて、日本を含む世界中を自転車で旅した後、弓場にたどり着き、椎茸栽培に情熱を注ぐようになったそうです。

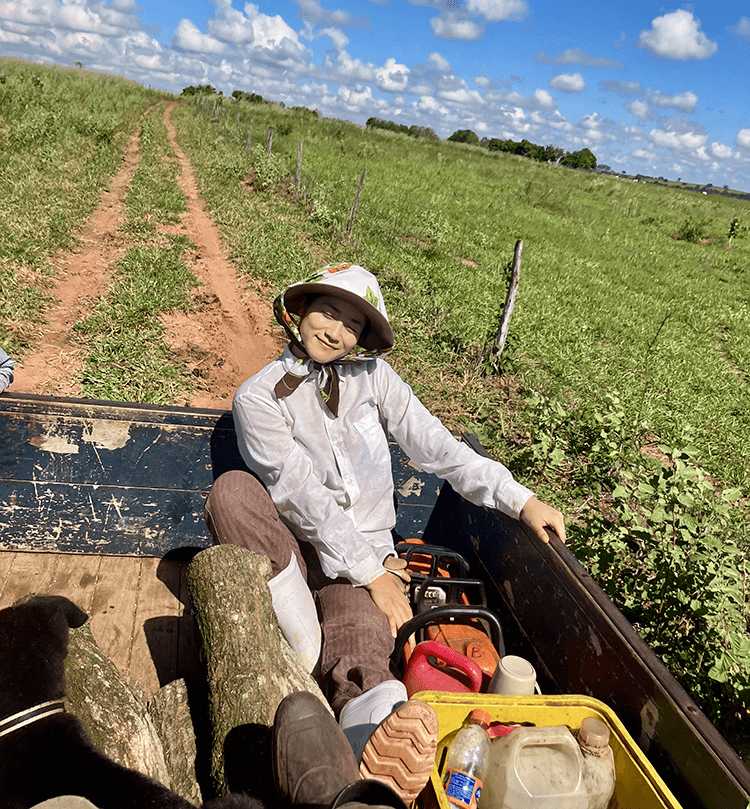

1.マンゴー原木の伐採

知人の畑からマンゴーの木を調達し、チェーンソーで同じ長さに切り揃える。原木の表面を清掃・整備し、種菌の植え付け準備をする。

知人のマンゴー農園でマンゴーの原木を伐採する。

チェーンソーで丸太をならす。

2.植菌作業

特別な椎茸菌を小さな木片に培養し、それを原木に埋め込む。

小さな木片に椎茸菌を培養する。

3.菌の培養(約6カ月)

原木に定期的に水を与え、菌が内部に広がるのを待つ。微妙な湿度調節が職人技である。この培養にはおおよそ6カ月かかり、その後は原木が軽くなり、表面を削ると椎茸の香りが漂い始め、発芽の準備が整った合図となる。

「乾燥しすぎても湿りすぎてもダメ。絶妙なバランスが必要なんです。それは失敗と経験からしか学べません。基準なんてないんです。何度も失敗して、ようやく感覚がつかめるんですよ」(椎茸栽培職人・辻さん)

定期的な水やりで約6カ月間、椎茸菌を原木に培養させる。

4.発芽誘導(ショック法)

培養を終えたら、収穫の準備に取りかかる。発芽を促すため、原木に「ショック(刺激)」を与える。冷たい氷水に浸す、または物理的に衝撃を与えることで、自然界の雷雨に似た刺激を再現する。弓場では、氷水に浸すことでショックを与えている。処理から2日ほどで椎茸が発芽し、収穫が可能になる。太い原木であれば、3回まで利用でき、その後は廃棄される。

収穫された椎茸は販売を待つばかり。

ぬか漬けには、弓場で栽培された米を精米した際に出る米ぬかを使用。きゅうりがあれば、その都度漬ける。

弓場では、漬物は日々の食事に欠かせない存在。常に数種類の漬物が用意されており、代表的なものにぬか漬け、梅干し、福神漬け、塩漬けがあります。これらの漬物は、ご飯のお供として子どもにも大人にも愛され、それぞれの独特な食感や風味がご飯の味を引き立ててくれます。

ローゼルの塩漬け「花梅」。梅干しに似ているが、赤紫蘇は入っていない。

特に注目すべきは「花梅(はなうめ)」です。これはローゼルというハイビスカスの仲間の植物を使ってつくられる漬物。ブラジルでは梅が手に入りにくいことから、このローゼルを梅の代わりにして、梅干しのようなものをつくるようになりました。花梅は塩で漬けられ、見た目や味は伝統的な梅干しにとても似ています。しっかりとした酸味と塩気に、ほんのりとした花のような香りが加わるため、赤紫蘇を入れずともユニークで魅力的な味わいに仕上がっているのです。

遥か遠いブラジルでは、その土地で採れた食材を使い、工夫を凝らした日本の食文化が、いまもなお息づいています。

1999年生まれ、愛知県出身。東京大学 医学部 健康総合科学科卒業後、デンマーク・コペンハーゲン大学院で食品科学修士課程を修了。現在も現地にとどまり、Research Assistantとして旨味の研究をしている。趣味はヨガ、玄米と味噌汁に夢中。