発酵を訪ねる

サステナブルな奈良漬を次世代へ!

伝統の味を守り、新しい楽しみ方を開拓する

創業150年超えの老舗、森奈良漬店

2025/10/23

発酵を訪ねる

2025/10/23

悠久の歴史と文化を感じる奈良の観光名所のなかでも、ひときわ人気の高い東大寺。その参道に店を構える森奈良漬店の5代目である森麻理子さんは、SNSで奈良漬の新しい食べ方を発信したり、6つの地元酒蔵とコラボしたペアリング企画を実現したりと、精力的に活動しています。

日本にとどまらず海外の日本酒イベントに出店するなど、「奈良漬の魅力をもっと広めたい」という思いを胸に、さまざまなチャレンジを続ける森さんにお話を伺いました。

森奈良漬店があるのは、東大寺南大門の近く。創業は1869年(明治2年)、150年以上の長きに渡り参詣客や地元の人に愛される老舗です。鹿もすっかり顔なじみで、店先でのんびり過ごす姿が道行く人を癒やします。特に近年は多くの外国人観光客が東大寺を訪れ、奈良漬をお土産に買って帰る人もいるそう。

「世界的に健康志向が高まっているので、海外でも味噌やしょうゆは日本の発酵食品として認知が広がっています。ただ、同じ発酵食品でも漬物となると認知度はまだ低いですね。奈良漬を作り続けている私たちとしては、もっとアピールしていきたいなと思っています」と森さん。

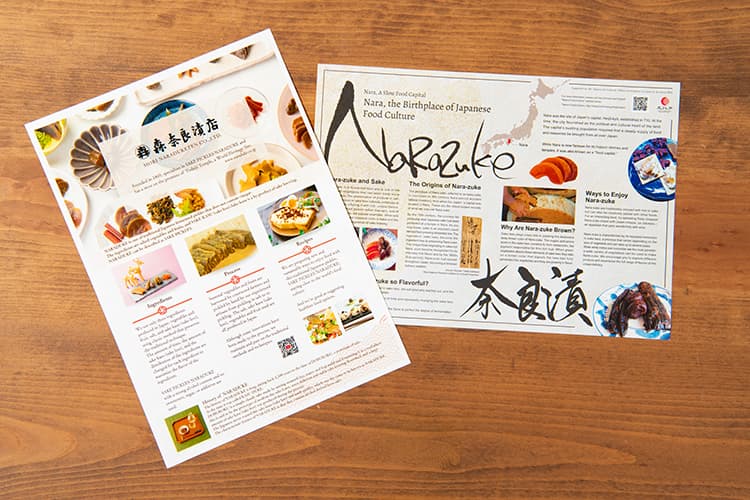

どんな食べ物かわからなければ購入に至らず、記憶にも残らない。せっかく奈良に来てくれたなら、日本の食文化としての奈良漬を知ってもらいたい。そこで、森さんは商品の内容や魅力を伝えるべく、英語のリーフレットを作成。英語版のウェブサイトも公開し、奈良漬に限らず、漬物文化全体をアピールしています。

英語のリーフレットには、奈良漬の歴史、原材料や製造過程の話に加え、食べ方提案も。

初めて奈良漬を食べる海外の人への心遣いがあふれている。

「森奈良漬店の奈良漬の原料は、国産の野菜と果実、赤穂の天然塩、酒粕のみ。昔ながらの製法を守り、みりん粕や砂糖、甘味料などは一切加えません。酒粕は日本酒造りで酒を搾ったあとに余るもの。その酒粕をムダにせず、食材を漬けて熟成させながら何度も漬け替えて作る、アップサイクルな食べ物です。奈良漬は今のサステナブルな時代にぴったり。その概念すらなかった時代に、こういった製法を生み出した昔の人は本当にすごいと思います」

*アップサイクルとは、廃棄されてしまうものをアイデアで、新たな製品に生まれ変わらせること。

サステナブルフードは海外でも注目されています。それに加えて、発酵食品で健康にも良いと知れば、食べてみたくなるかもしれません。

左 創業当初から掲げている看板。

貴重な春日杉の一枚板が使われており、使い込まれて今では文字を読み取るのが難しいほど。

当時は文字に金箔が貼られていた。

右 奈良漬の定番は白瓜。シャキシャキと歯切れがよく、芳醇な酒粕の風味が口いっぱいに広がる。

お酒のアテはもちろん、炊き立てのご飯と合わせると止まらないおいしさ。

「奈良漬は酒粕を使った発酵食品で酵母や乳酸菌が含まれています。腸内環境や免疫力を整えたり、美白や美肌にも良いといわれています。奈良漬のべっこう色の正体は『メラノイジン』というアミノ酸と糖質が結合してできる褐色の物質。抗酸化作用があり、肌の調子を整えてくれる働きが期待できます。また、奈良漬には肌の新陳代謝を助けると言われる、ビタミンB6も含まれています」

森さんも、そして取材の際に出迎えてくださった4代目(父・茂さん)、さらには工場で働くスタッフの皆さんも肌がつやつや! そのヒミツは奈良漬にあったようです。

森奈良漬店では、どのように奈良漬を作っているのですか?

「白瓜で説明します。収穫した白瓜を、➀塩漬→②下漬→③中漬→④上漬→⑤本漬という流れで、1~2年かけてようやく出荷となります。作業は昔も今も変わらず、すべて手作業です。

➀塩漬/白瓜の余分な水分を抜く

②下漬/白瓜の塩けを抜く(中漬の酒粕を再利用)

③中漬/白瓜の塩けを抜く・調味(上漬の酒粕を再利用)

④上漬/主に調味(新しい酒粕を使用)

⑤本漬/仕上げ(新しい酒粕を使用)

一度漬け終わった酒粕(抜き粕)は野菜の塩分と水分を吸収していますが、旨み成分は残っているので、捨てずに再利用。浸透圧の作用で白瓜から水分と塩分を引き出し、酒粕の旨みを白瓜に浸透させます。この漬け替え作業を何度もくり返し、その間に熟成が進んで旨みがさらに増します。漬ける食材や時期に合わせて酒粕は何種類かを練り合わせ、量も調整するため、上漬以降は熟練した職人の技が重要です。手間暇かけるとよくいいますが、奈良漬は手間という『職人の技』、暇という『時間』が作るものなのです」

左 塩漬が終わると、白瓜からたくさんの水分が出た状態に。

右 種をていねいに洗い落として、次の漬け替え作業へ。

酒造りで余った酒粕を使うだけでなく、一度使った酒粕も再利用するという、まさしく世界に誇れる日本のサステナブルフード。代々受け継がれた味を守ることは、簡単ではないはず。

「輸入野菜や食品添加物を使って、低コスト化・効率化を図る方法もありますが、それをすると昔から大事にしてきた味とは違ってしまいます。『声なくして人を呼ぶ』という、初代・森タツのモットーがあります。奈良漬の味そのもので勝負するという信念に基づき、先代たちが守ってきた製法を守るのが、私の使命です。これまでの先代も樽をプラスチック製に変えたり、商品を簡易包装にしたりするなど、時代に応じて必要なことはアップデートしつつ、奈良漬自体は150年間、基本的に変わることのない品質と味を提供し続けています。これからもそれは変わりません」

商品を見て驚くのは、種類が豊富なこと。奈良漬といえば、白瓜やきゅうりだと思っている方も多いのではないでしょうか。

「うちは商品の種類が比較的多いほうです。白瓜やきゅうり以外だと、なす、すいか、すもも、しょうが、ひょうたん、はやと瓜、セロリ、大根、にんじんなど。すももはちょっとめずらしいかもしれません。初代が東大寺の僧侶からアドバイスを受けて考案したと伝わるオリジナルの奈良漬です」

奈良の伝統野菜「大和三尺きゅうり」や「大和小しょうが」のほか、さわやかな酸味とやわらかな食感で

味わい深い「すもも」の奈良漬にも根強いファンが多い。

地元奈良の伝統野菜を復活させて作った奈良漬もあるそうです。

「3代目(祖父)が『大和三尺きゅうりは奈良漬にすると本当にうまい!』と言い続けていたんです。歯切れがよくて種が少なく、漬物用として栽培されていたのですが、長くて曲がりやすく出荷しづらいことなどから、戦後は出回らなくなった品種です。奈良県が伝統野菜の復活を支援するプロジェクトを立ち上げ、ご縁があって栽培に協力する運びとなり、4代目(父)のときに商品としてラインアップに加わりました。それから、しょうがは『大和小しょうが』を使っています。まれにみる繊維質のこまかさで、独特のピリッとした風味がくせになる味わいでおすすめです」

大和三尺きゅうりは40㎝以上にまで成長する、流通泣かせの伝統野菜。

「漬物になるために生まれてきた野菜」と、復活に尽力した4代目・森茂さんが絶賛!

総務省統計局の「家計調査」によると、漬物の消費量はこの20年で3~4割の減少傾向に。

「私の家は商売がら漬物を欠かしませんが、周囲の家でも漬物が食卓にあるのは当たり前でした。祖父母と同居していたりすると、子どものころから漬物が食卓に並ぶことが多く、ご自宅で漬けている方も。今の若い世代は家庭で食べる機会がないのか、漬物を知らない人がいたり、食べたことがあっても種類は限定されていたり、漬物の消費はそう多くはないようです」

奈良漬はお酒のアテのイメージも強く、食べたことがない人も多そうです……。

「ご飯とも合うので、多くの方に食べてもらいたいです。次世代につなげるためにも、まずは味を知ってもらうところからだと思い、気軽に楽しめる奈良漬の少量パックを商品化しました。食べきれる量で、しかも味の違う2種類が試せるのが“ウリ”の『奈良漬パリポリ』 です。若い女性が手に取りたくなる「かわいい!」にこだわり、旅のお土産にもぴったりなパッケージが誕生しました」

左が「奈良漬パリポリ」で、瓜半分ときゅうり1本入り。

中央と右は昔から親しまれている定番商品(どちらも刻み奈良漬/容量が異なる)。

大仏様の手をイメージしたパッケージは印象深く、「手の奈良漬、ください」と買いに来るお客さんも。

「実は、この『奈良漬パリポリ』 は、もったいないも解決。どうしても贈答用の樽や木箱に収まらない規格外の奈良漬も出てきます。味はおいしくてもサイズでハネられてしまう奈良漬を少量パックに活用し、その分、価格も抑えて提供しています」

森さんはSNSで積極的に奈良漬の新しい食べ方を発信し、奈良漬の歴史や地元奈良の行事や四季折々の風景などもアップしています。

「昔と違って、食のスタイルも多様化しています。ご飯やお酒のお供だけでなく、パンやパスタに合わせてもOK!『こうでなきゃ』を取り払って、いろいろなアレンジが広がれば、子どもから大人まで奈良漬をもっと楽しんでもらえるかなと思い、食べ方のアイデアを発信しています。たとえば、奈良漬入りポテトサラダ、奈良漬チーズトースト、奈良漬についている余った酒粕で作るドレッシングでカルパッチョなど。どれも簡単で再現性の高いレシピです。自己流で作ってもおいしくできますので、気軽にお試しください」

甘じょっぱくてやみつきになるおいしさ。

奈良漬のアルコール分とマスカルポーネが合わされば、まろやかで食べやすい。

森さんとっておきの新作は「焼き芋の奈良漬マスカルポーネ」。焼き芋にマスカルポーネをのせて、刻んだ奈良漬をトッピングするだけ。メイプルシロップはお好みで。芋の甘味とマスカルポーネのコク、そこに奈良漬の塩けと旨み。芳醇な香りがあいまってエンドレスなおいしさに。クリームチーズではなく、マスカルポーネを使うのがポイントです。

森さんは海外にもよく遠征するそう。オーストラリアで開催されるsake festivalに出店したり、ビジネスセッションや視察でフランス、ウズベキスタン、ポーランド、チェコ共和国、中国など多くの国々を巡っています。現地の発酵文化に触れるなど、好奇心旺盛でフットワークがとにかく軽い。

「オーストラリアのsake festivalは何度か参加しています。海外の人にとって奈良漬は未知の食べ物。英語に訳すのもなかなか難しく、ピクルスだと酢漬けになってしまうので、naraduke=sake picklesと説明しています。単体で食べるよりチーズと合わせて提供すると、『これ、おいしい! 酒に合うね』と好評です。食べてくれた人に、『奈良漬をあなたの国の料理と合わせるには、どうしたらいいと思う?』と質問してみるんです。『ミキサーにかけてディップにするといいんじゃない』なんて答えが返ってきたりして、おもしろいヒントを得られることもあります。

世界中の国々に独自の発酵文化があり、夏に訪れたポーランドではスープに漬物を入れることも。ちょっとびっくりしますが、酸味と旨みが加わり、食感のアクセントにもなっておいしい! そういう楽しみ方は現地でなければ、なかなか知り得ないこと。純粋に発酵文化に興味があって、知ることが楽しいんです。逆に、日本の発酵文化についても世界に広く知ってもらえたらなと思います。国内外を問わず、発酵に関する学びや交流の機会があるなら、時間の都合がつく限り積極的に参加しています。

発酵文化はボーダレスです。私は奈良漬だけでなく、漬物業界全体が元気になってほしいと願っています。ほかの漬物も親戚のような感じで、日本の発酵文化すべてが仲間だと思っています。さらに、海外の発酵文化もつながっている感覚で、視察で訪ねるときは遠い親戚に会いに行くような気持ちなんです。発酵文化という共通項があれば、お互いに興味をもっていろいろな話ができ、距離も近くなります」

伝統の味を守りつつ、自由な発想で新しいチャレンジを一つ一つ形にしていく森さん。いろいろな場所を訪ねたり、イベントや講演などで刺激を受けたことを原動力に、つながったご縁のおかげだと語ります。

「奈良漬はもとより、長年奈良で商いを続けてきたからこそ、地元奈良を盛り上げたいという思いがあります。商売の垣根を超えて、さまざまな方と手を取り合って新しいことができたらいいなと思っています」

やりたいことがありすぎて、体がいくつあっても足りない森さん。「発酵文化はボーダレス」、そして「地元愛もボーダレス」。これからもバイタリティあふれるチャレンジは続きます。

https://www.instagram.com/morinaraduke/