発酵人

触れると熱い!発酵する「黒い宝物」に宿る

微生物と生命の循環

2025/12/18

発酵人

2025/12/18

発酵食品に欠かせない、目に見えない微生物たち。実は、「土」の中にもさまざまな微生物が暮らしています。今回、お話を伺ったのは『「土」の本』の著者である、土壌研究の第一人者・金澤晋二郎(かなざわしんじろう)博士。自然発酵によって堆肥の温度が90度近くにもなる研究現場では、微生物たちの力で白い原料が有機物へと変わっていきます。土と発酵、その深いつながりを探ります。

「土が誕生したのは、地球の歴史から見れば、比較的最近のことです。およそ4億年前、シアノバクテリアが光合成により酸素を発生し、海水や大気にまで酸素が供給されました。陸上にも酸素が広がり、いよいよ土壌が誕生します。地上に地衣類の苔が発生し、シダが出てきました。土が生まれてから泥炭土が蓄積してシダの森が増え、裸子植物が出てきます」と金澤晋二郎博士。

博士が強調するのは、18センチという数字です。

「作物が育つのに必要な層は、地表からわずか18センチ。この薄い表土が、炭素や窒素、ミネラルを蓄えて、生命の循環を担っています。人間が生きるための食べ物のほとんどは、この18センチに支えられているのです。この表土を失えば、人類は生きることができません」

博士は断言します。そして、自然が新しい土を作り出すスピードは、驚くほどゆっくりなのだと言います。

「厚さ1センチの土ができるのに数百年かかります。ところが、耕しすぎや化学肥料の使いすぎで、この表土が急速に失われているのが現実です。

たとえば1930年代、アメリカ中西部で耕作と乾燥が重なり、表土が風で飛散して広大な農地が崩壊する『ダストボウル』が起こりました。この土砂がアパラチア山脈を超えて、ワシントンやニューヨークなど大都市にまで降り注ぎました。土壌保全の大切さが認知されて、不耕起栽培が生まれたのです。

表土を守るには、自然の環境を保つことが欠かせません。地球が健康でいられるには、物質の循環を保つことが大切です。森こそが生命の源。森林はきれいな水を蓄えます。

日本は世界で有数の森林国で、森林率は世界3位。森と共に生きてきた日本人は、落ち葉が分解されて有機物が土に戻るという循環のなかで、暮らしをつくってきました。しかし、無制限な耕作や化学肥料への依存が続けば、決して安泰ではありません」

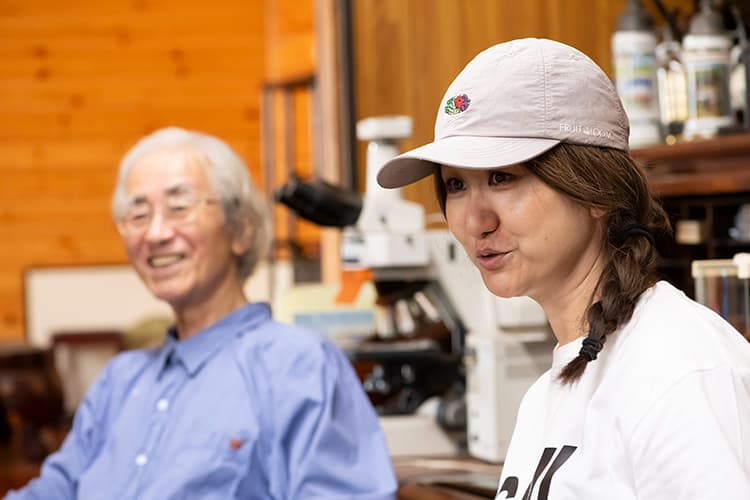

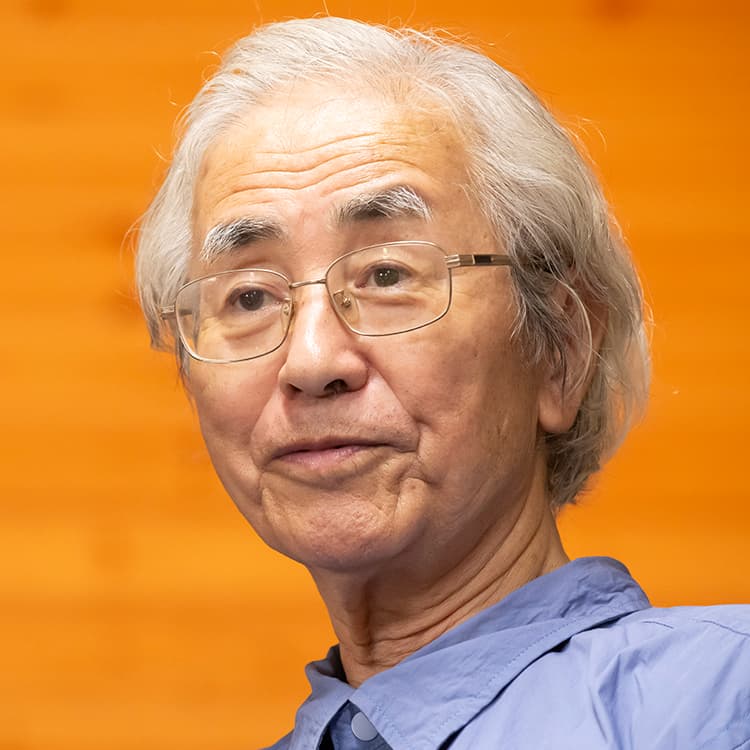

左 半世紀以上にわたって土を研究してきた、金澤晋二郎博士。

右 拠点は、自身が主宰する「金澤バイオ研究所」。

「ふかふかとした黒い土で育った野菜は、根をしっかりと伸ばし、味濃く育ちます。一方で、やせた土では、同じ種を植えても頼りない仕上がりに。その違いこそが土の力です。土と微生物に魅せられた一人として、生命を支える18センチの土を、絶やすことなく豊かに育んでいくことが、私の使命の一つです」

博士は、研究室での分析にとどまらず、実際に有機農産物生産用の堆肥を仕込み、微生物の働きを確かめながら、土の声に耳を傾け続けています。

「堆肥の原料には、豆腐のおから、ビールの製造過程で生まれる麦芽かす、コーヒーかす、米ぬか、カキ殻、竹パウダー、規格外のマッシュルームなど、多彩な副産物を使っています。どれも通常なら廃棄されてしまうものばかり。けれども、食の現場から出る副産物を土に戻せば、また作物が育ち、それが再び食卓に戻ってくる。これが自然の循環です」

そして、博士が目指しているのは、地元で生まれた有機物をその土地に還すこと。

「焼却や埋め立てに回していた食品残渣を、地消地産のコンポストシステムとして地域で循環させることで、ゴミが出ず、焼却の必要もなくなります。運搬や処理にかかるコストも減らせます。しかも、その土地の有機物で育った作物は、やはりその土地ならではの味になります。結果的に土の安全が守られ、大地の力を生かした“ご当地グルメ”を育てるような動きにもつながります」

左 地域で出た副産物を土に戻し、地域の土を再生させる循環の仕組みが、地消地産コンポストシステム。

右 金澤博士と、研究と実践を支える娘の聡子さん。親子でコンポストシステムに取り組んでいる。

博士が手がけている発酵の現場では、山のように積まれた生産過程の堆肥(のちに完熟堆肥へと生まれ変わる有機物のかたまり)から湯げが立ちのぼり、近づくだけで熱気を感じます。手を差し入れると、熱い! 温度計は90度近くを示しています。

「最初は真っ白だった原料が、微生物の働きで色が少しずつ変化し、やがてサラサラとした黒い土=腐植へと姿を変えていきます。温度が10度上がると、物質を分解するスピードはおよそ2倍になります。つまり、ここでは微生物が驚くほど活発に働いているのです。

この高温発酵のメリットは、病原菌が死滅すること。大腸菌や植物病原菌などの有害な菌や、寄生虫や雑草の種も約70度以上でいなくなります。ところが、なかには100度でも生きる超好熱細菌がいて、分解を力強く進めてくれるのです。病原菌が死滅したあとも発酵は止まらず、有機物を腐植へと変えていく。そのため、微生物の死骸すら残らず分解されて、安全で清潔な有機質肥料に変わっていきます」と博士は話します。

実際に触れてみると、その質感にも驚かされます。しっとりではなく、意外にもサラサラ。発酵熱で温められているため、手のひらからじんわりと温かさが伝わります。完熟した堆肥には、においはありません。

「これは、空気をしっかり取り込みながら微生物が働く、健やかな発酵のしるしです。空気が足りないと腐敗になり、酸素を入れると好気発酵になります。ここでは腐敗ではなく、安全で清潔な生きた発酵が起きているのです」

左 発酵が進む原料の山から、温泉の湯げのような熱気が立ちのぼる。

右 温度計はおよそ90度を示す。堆肥の内部では、発酵の熱によって驚くほどの高温が保たれている。

そんな生きた発酵を優しい目で見つめながら、博士は自然の道理について語ります。

「堆肥は人間が作るものではなく、自然の営みを生かすものです。微生物は人間が育てているわけではありません。微生物はもともと自然界で働いている存在です。私たちは、その力が最大限に発揮されるよう、環境を整えてあげるだけでいい。

炭素を取り込む菌、リンを溶かす菌、病原菌を抑える菌など、実に多種多様な菌(微生物)が関わっています。それぞれが役割を分担し、バランスを取りながら共生している。まるで社会のようです。

自然というのは、人が思うよりずっと精密にできています。人が何かを加えるより、どう生かすかを考えるほうが大切なのです」

博士の言葉には、自然への深い敬意がにじんでいました。人が手をかけすぎず、自然の道理が主役。それこそが、博士が目指す研究のあり方です。

「その自然の道理を支えているのが、無数の微生物たちです。現場で堆肥を観察していると、そこには驚くほど多様な微生物たちの営みがあります。

米ぬかやおから、麦芽かすといった副産物は、微生物にとって格好のごちそうです。栄養が豊富で分解されやすいので、活動が一気に活性化するのです。さまざまな副産物を組み合わせることで、多様な微生物が働き、より豊かな完熟堆肥が生まれます」

さらに博士は、微生物の驚くべき働きについて語ります。

「副産物を食べた微生物は、炭素や窒素を取り込みながら分解を進め、その過程で多量の炭酸ガスを出して、植物の光合成を助けます。また、植物が多種多様なミネラルを吸収しやすいように、プラスイオンの形態で、土壌有機物の最終的な化合物(腐植)のもつマイナスに吸着されて保持されます。それに加えて、病原菌を抑制する微生物を集めて、土の免疫力を高める役割も果たします」

研究所の書棚には、土に関する本が並ぶ。

発酵菌(微生物)にとっては、病原菌さえも“おいしい餌”なのだと、博士は言います。

「つまり、病原菌を分解して自らの栄養に変えながら、その働きを抑えてくれる。だから農薬を使わなくても、微生物の力で健康な土ができるのです。

発酵という視点から見れば、病原菌もまた循環の一部として分解され、やがて植物や微生物、小さな生き物の養分となり、次の命を育む糧へと変わっていきます。命は命によってつながっている。その循環を断たないことが、自然を生かすことなのです」

博士が語る、命が支え合う仕組みは、私たちの身近な発酵食品にも重なります。味噌や醤油やぬか漬けが深い味わいをもつのは、麹菌や乳酸菌や酵母など、多様な菌が共生して働くからです。

「土の世界も、多様な微生物がそれぞれの役割を果たしながら、生命の循環を支えています。そして、この菌の多様性こそが、土の豊かさと安全性を生み出しているのです」

本来は廃棄物とされるものが、実は微生物に力を与え、やがては豊かで健康な作物の生産や旨みへとつながっていく。そこに土の真価がありました。

「栄養価の高い食べ物を育てるには、“良い土”が欠かせません」と博士は言います。では、“良い土”とはどのようなものでしょうか。

「それは腐植が多く、黒に近い色をした土のことです。私が作っている堆肥も、やがて黒い土になります。こうした土は、栄養や水分を長く保ち、植物を根から強くしてくれるのです。腐植はマイナスに帯電していて、カルシウムやマグネシウムなどプラスに帯電したミネラルを引き寄せて抱え込みます。まるで磁石が鉄を引き寄せるようなものです。

そのため、ミネラルは雨に流されず、土の中にとどまることができます。作物は時間をかけて必要な栄養をしっかりと吸収できるんです。こうして腐植を多く含む土壌で育った作物は、味が濃く、香りも豊かになります。まさにおいしい作物は“良い土”から、というわけです」

左 規格外となったマッシュルームが堆肥の原料に。発酵の始まりは、この真っ白な状態から。

右 発酵が進むにつれ、黒い堆肥へ。微生物が生み出す色の変化は、生命の循環そのもの。

「健康な土が作物を健やかに育て、その作物を食べると、人の体の調子が整う。そのような循環を、私は『土の薬膳』と呼んでいます。まるで土そのものが、食の基礎となる薬膳のようだからです。発酵食品と同じように、おいしくて体にいい世界が、土にも広がっています」

「土の薬膳」の考えを、博士は茶畑で実践しています。

「茶の木はもともとpH6~5の強酸性の土壌を好みますが、窒素の多い化学肥料を多用すると根圏環境が悪化し、香りや旨みが失われてしまいます。日本のお茶の多くは農薬と化学肥料に依存しています。けれどもオーガニックにすれば、戦前のような香り高いお茶に戻せる。完熟堆肥を使って土を整えた結果、茶畑の環境だけでなく、お茶そのものの機能性も回復しました」

博士が独自に開発した完熟堆肥による実験は、土の再生力を証明するものとなりました。実験では、「土の薬膳」を導入してからわずか1年で土が回復の兆しを見せ、3年後には土壌が見違えるほど肥沃になったといいます。

「自分で作った土で育てたお茶は、香りも味もまったく違います。最初に飲んだときは本当に驚きました。お茶は年に4〜5回収穫できます。オーガニックでも虫の被害はほとんどなく、収穫量も変わりません。

化学肥料で育てたお茶は香りが少なく味が薄いけれど、完熟オーガニックの茶葉は厚みがあり、何度も味が出ます。すっきりとした甘みのなかに深いコクがあり、カテキンもミネラルも豊富。薬草顔負けの機能性をもっています。土の力が、お茶本来の香りや味わいを引き出していたのです」

だからこそ、博士はこう警告します。

「化学肥料を与えすぎると、微生物のバランスがくずれ、土がやせて作物も弱くなる。土の健康を守ることは、そのまま食の豊かさを守ることにほかなりません」

左 「研究室にこもっているだけでは、土の本当の姿は見えてこない」と語る。

お茶が大好きで、九州にある自身の茶畑にも足を運ぶという。

右 長年の研究で生まれたオーガニック肥料「土の薬膳」。

博士は研究を続けていくうちに、考え方にも変化があったと話します。

「土を健やかに保つことが、そのまま作物のおいしさにつながる。研究で言っていることが、実際の暮らしで確かめられるようになりました。研究室でデータを分析しているだけでは、土の本当の姿は見えてきません。実際に堆肥を作り、触れて、発酵の力を体験して初めて、微生物がどう生きているのかがわかるのです。微生物は物質を循環させる、自然界の分解者。私たちの足下にありながら、いつの間にか汚いものと思われてしまった土こそ、生命の循環を支える存在です。

広い農地を所有する農家でなくてもいい。一反でも座布団ほどの大きさでもいいから、土を守る意識をもってほしい。小さな単位であっても、きちんと土を育てれば、周囲に影響を与えることができます。積み重なれば大きな力になるのです。

ベランダのプランターでもかまいません。好きな花や野菜を育てるだけでいい。家庭菜園や市民農園で野菜を育てることも、土を育てる営みです。そこから生命の循環を体験することで、食べ物や自然への向き合い方も変わっていきます」

博士の言葉には、研究者としての警鐘とともに、未来への確かな希望が込められていました。

土壌微生物学農学博士。株式会社金澤バイオ研究所所長。中国河南省科学院名誉教授、九州バイオリサーチ研究会会長。東京大学大学院農学系研究科修了。第13回国際土壌科学学会(西ドイツ)土壌生物部門最優秀賞受賞。九州大学大学院農学研究院教授を経て、現在は土壌微生物学の立場から、土と発酵の研究を続ける。著書に『「土」の本』(Pヴァイン)などがある。